社团共治助力爱国者治澳

刘政廷[1]

绪论

党的十九届六中全会《公报》指出,坚定落实“爱国者治澳”是推进祖国统一和促进“一国两制”实践行稳致远的坚定基础。总书记在2019年澳门回归二十周年大会上曾指出,国家意识和爱国精神在澳门青少年心中扎根,靠的是政府部门和社会各界的共同参与,积极开展爱国主义教育。历史文化和国情教育的充分开展,能够为澳门青少年建立正确的历史观、国家观,不仅影响着澳门青少年文化修养的形成,更作为推动其国家认同感建设的主要作用力。

认同感是维系一个共同体的重要纽带,能够为个体提供归属感从而提升共同体的凝聚力。作为推动特别行政区制度稳定发展的内在动力,强化青少年的身份认同与国家认同已经成为塑造国民理性的重要一环。促进澳门融入国家治理体系和治理能力现代化建设总目标的大局,尤其要增强澳门青少年的认同感建设,增强其向心力,拉近澳门青少年同祖国大陆的心理距离。

如果说国家认同是“爱国者治澳”的基础组成部分,那么作为历史观与国家观当中所反映出的文化认同则是国家认同当中的基础。自人落地伊始,所处环境当中的文化便开始塑造他的经验和行为,由此所形成的文化认同,集中体现为个体对国家文化的身份认同和同一性认同。故通过文化教育将有助于个体关于共同体的身份认同和凝聚力的产生,同时也将产生对于个体行为规范的教化。文化是教育的本体,教育是人类文化发生和发展的一种生命机制,文化通过教育得以传承,文化与教育共生。[2]广泛开展历史文化教育与国情教育,使得澳门青少年更多地理解“一国两制”与坚持和发展中国特色社会主义的内在联系,充分培养爱国爱澳群体。

在澳门的政治生活中,社团肩负着重要的政治功能,政府借助社团发达的基层组织能力,既降低了政府的治理成本,又能够有效保持政治稳定。作为澳门特色的政治模式,社团组织充分发挥政府联系基层的能力,担任民主对话与多元共治的主力军。如何在建设澳门居民尤其是青少年群体的国家认同感、推动制度行稳致远当中利用好这一特色模式的优势,是本文要研究的主要内容。

一. 社团组织参与政府治理的理论基础

共治是贯穿社团政治当中的重要特征,共治指的是政府机关以外的社会力量作为政府治理的参与者加入治理的进程。共治模式的理论基础来自称作“治理理论”的理论体系。

治理理论指出治理出自政府,但又不限于政府。虽然国家作为一个统一的集合体,其权力中心只有一个即其中央政府,但实际上任何国家的中心都不止一个,地方政府、各种职能部门以及提供各类服务的单位实际上分担着中央政府对国家的管理职能,这种多元化的政府治理模式一定程度上影响了宪法所规定的政府体制。权力的行使必须是合法的,政府之外的其他治理主体必须有能够被公众认可的合法地位,才有可能长期行使治理的权力。[3]治理包含四个要素,其一是治理权威的来源,主要内涵包括了源自治理目标的领导权,治理任务所需求的治理模式以及赋予治理者权威的治理制度。其二是治理的任务,即加强国家间的民族原则和宪政主义,维护各个民族国家之间的和谐相处,最终通过一个适当的体系来维护一国之中以及国与国之间的永久和平。其三是治理者经被认可的程序产生的具有实际权威和合法性的制度,其具有着约束力的规范以及能够达成治理目标的结果。其四是治理所预期的结果,发布对体制有影响的政策、确认治理者的地位、确立冲突的解决机制以及防止影响体系和谐的行动。[4]

不论是公共部门或是私人部门,都不可能有着充分的资源和能力去独自解决一切问题,为了达到目的,各个部门之间必须合作共赢。治理作为一个互动的过程,在资源交换的过程中,同样会促使行为规则的交流和进步。与由政府集中管理所带来的弊端相比,治理主体通过治理模式进行的互动,使得规则的制定更趋于多元化,政策的制定能够更好地应对各种不确定性,对于不同的结果也能够有更为开放的态度。治理的参与者在互动中将会逐步形成连接不同群体以及按功能划分的各种部门的自治网络,这一网络将整合它们的资源和能力,成为一个稳定的治理联合体,从而在社会治理中发挥持久的作用。国家当中这种治理网络的存在,使得一些社会问题能够在国内得到解决,无需求助于超国家的组织来协调,是对于一国治理能力的提升。但同时,这一自治网络产生的问题是其行为需要对何人负责,这一问题显现了社会组织自治的问题。治理终究是对于国家的治理,政府始终是离不开的,故在自治网络的治理过程中,对政府负责是其核心。政府作为主权代表,需要在国家范围内对社会自治网络进行一定程度的影响与控制。政府在治理过程中的任务主要为是构建与协调、施加影响和规定取向以及整合与管理。政府在治理过程中运用演化、学习和适应的方式来提升自身的能力,是符合时代要求的也是会被公众所快速接受的模式。

随着国家分权化的进一步发展,地方政府的发展速度逐渐超过中央,分权化带来的结构性变迁如都市化和城市群的形成,使得地方在财政上和行政上的权力需要进一步提升,更多的治理权力被地方取得,分权化同时又成为了结构性变迁的一种制度回应。[5]大量的公共服务逐渐变得不那么标准化,对于这些服务的回应使得地方对于权力的需求变得更为重要。分权化促进了新的治理形态的产生,同时地方政府也成为了受关注的焦点,对于其治理能力的提升有激励作用。

多数国家已经在公共服务的提供中依靠非政府组织进行运作,公共服务的主要执行权显着地从政府转移至非公共部门的行为体,而不仅是地方政府,如电力供应的公司化。[6]公私伙伴关系已经成为提高政治机构能力的重要工具,这在地方政府层面上尤为明显,非政府组织对于社会活动的运作也是增进其合法性的一个途径,相比公共部门也可以使得公民得到更大程度的参与。政府对非政府组织运作的支持同样体现在政策输出的形式上,在政府当中设立自主性的“代理机构”来更有效地执行部门的任务。

二. 作为澳门特色模式的社团共治

澳门地区出现社团治理的初衷是满足人们的需要以及支持经济发展。明清时期的澳门狭小而人口较少,未能获得中央政府充分的政策支持,于是本地先进群体自发成立各色社团,向居民提供必要的社会服务。早期的澳门社团如“镜湖医院慈善会”以及“同善堂”等着力于提供医疗及慈善等居民的基础生活需求。在随后的20世纪初开始,澳门的政治、人口和经济产生了重大变化,社团功能也随之进一步分化,工商、工会及社区等功能的社团不断产生,在特区成立之前推动澳门地区相关领域的进步方面均发挥着重要作用。

澳门社团在政府治理当中占有一席之地的传统源于葡国政府治理时期所带来的政治文化。在中国传统文化与葡萄牙本土所采用的国家管理制度相结合,并与澳门本地社团相互作用形成的具有澳门特色的合作主义治理模式。在合作主义的意识形态当中,国家机关的角色并不十分明显,但合作式团体的地位得到默认和鼓励,并成为国家体制化发展的基础。[7]合作主义在葡国治理时期的澳门制度化的原因在于,政府机关与已经有一定基础的社会团体之间互有优势,需要借由与不同的社会团体的合作以达到其政治或经济目的。在当时经过长期发展已经具有深厚社会基础的澳门社团一度成为澳门华人与葡国政府间对话的渠道,故在合作主义精神的基础上进行交往,成为了特色制度。在中葡联合声明签署后,各大社团均以迎接澳门回归为目标,在产生新的政府机关方面各社团均积极进行支持,建立了“社会协调常设委员会”,用以协调政府、社团及劳工之间有关社会和经济问题,进一步促进了社团治理的制度化。

澳门社团的政治性体现在社团为其成员提供了参与政府机关竞选的平台,使得其有机会直接参与政府治理。部分社团的领导通过选举进入立法会,甚至其后成为了特别行政区最高行政长官。如组成第一届政府的何厚华和第五届政府的贺一诚来自中华总商会,组成第三届政府的崔世安来自镜湖慈善会。同时,贺一诚还担任第九届全国人民代表大会的澳门地区代表。这一方面,使得具有政治性的社会团体成为了中国政府、葡国政府与澳门居民之间的桥梁。

相比于社团的政治性,澳门社团更多的是以社会服务性着称,作为基层社区组织的组成部分,社团的有效运作与社会稳定密切相关。以“澳门街坊会联合总会”为例,其定位是一个横向联系大厦业主、纵向领导各区域基层坊会的全社区立体组织体系。街坊总会提供的服务主要有三类,其一是社区服务,包括为独居老人和长期患病的人士联系医疗或警方的“平安通服务”、为业主提供资讯和大厦管理的服务以及社区的心理辅导服务。其二是长者服务,通过建立上门照料老人的义工团队以及设立社区老人中心,构建了“长者关怀服务网络”,充分关照社区的老年群体。其三是青少年服务,通过设立幼稚园以及坊众学校,为青少年提供教育资源。作为规模最大的社区服务提供社团,街坊总会的服务贯穿了社区的所有年龄段,其设立的服务机构帮助政府分担了部分工作,是治理理论中典型的基层服务提供的体现。

澳门社团的政治性和服务性决定了其能够在社会中发挥重要的矛盾化解、利益协调以及民意吸纳的作用。大量的社团工作人员活动在基层民间,提供的一系列服务能够充分发挥稳定基层,协调纠纷的作用。同时,政治性使得其在“对话式民主”当中拥有一席之地。多数政府机关工作人员来自于社团,而社团是直接接触民众的机构,由此在民众与政府之间搭建桥梁,成为民众与政府主要的对话渠道,社团以其覆盖面广、影响力大的优势,在社会发展中起到显着作用。

三. 社团共治促进认同感建设

治理理论的核心思想是在当今社会中,政府公共部门与社会中的私人部门的公私共治作为发展的趋势,并且治理理论更多地强调了政府的服务职能,即能够充分回应公民在社会生活中的需求。公共权威的多元化和社会治理结构良序发展需要将国家作为治理中心,治理主要还是国家的治理,公民即使作为治理的主体,依然需要依据政府的价值来治理。[8]社团组织在参与治理网络的过程中,围绕爱国爱澳这一指导精神去促进青少年群体的认同感建设,是其政治性与服务性在国家指导思想下的实现。

在澳门社团共治的背景下,治理理论所强调的政府与社会共治的治理模式当中,非政府组织或者私人部门所指的是社会当中的社团组织。社团组织在认同感建设当中的主要功能由两方面组成,一方面是作为汇集社会资源的集合体,社团具有广泛的社会资源,能够整合文化传承资源。最为突出的方式即利用自身优势,与政府部门进行联系,整合特区内的文博机构、教育机构等社会资源,通过自办或是与文化资源机构联办等方式整合资源,用以开展爱国爱澳教育与文化传承活动。社团组织对于政府提供服务的能力提出了需求,政府以其适当的政策服务于社团组织的发展,在提供良好的文化服务过程中使得公民的满意度得到提升,从而增进了公民的认同感。

另一方面是社团组织能够形成自身独特的文化传统。在强调共治的治理模式当中,对于个体的参与格外重视,社团文化对社团自身的发展影响深远,社团会员作为社团建设的参与人,必然受到其所在社团文化的影响。存在时间较久的社团,应当在其既有的文化传统基础上,发掘其发展历程中与爱国爱澳文化相关联的社团人物和历史性事件,从而形成更为丰富的社团文化传统。在传承优秀的社团文化的同时,对于建设国家认同感也起到了促进作用。

经过多年的发展,社团组织相较于政府更了解自身需要什么样的治理模式,如果政府在治理过程中能够切合其需要,社团组织将会由于倾向其发展方向而与之形成合力,二者的相互影响将促进社团共治体系的发展。社团一般都是特区公共政策制定的参与者与谘询对象,比较广泛地参与到各种政策的谘询中。但当前青少年的参与度相对不足,即使是涉及青少年教育及权益政策的倡导与制定,青少年的参与程度仍需要深化。社团组织可以发挥其作用,提升对青少年学生权益保护的意识,开展深度性政策研究,提倡和推动相应制度的建设,使得政府在制定相关政策时体现青少年及相关社团的意见。

社会的舆论共识由政府影响而形成,同时也由于代表了社会当中的大多数而成为影响政府的力量。在社会代表性方面,相关青少年社团的会员基础有待扩大。虽然澳门有着如学联以及青联等能够代表青少年群体的社团,但据统计仅三成的青少年参与了社会活动和社团组织,多数青少年对此并没有参与。因此为了提升社团的青少年代表性,仍然需要拓展其会员基础,吸纳更多的青年及学生加入相应社团。文化交流传播自由和自决的经验,社团组织的合作构成了多元社会的治理模式,如果这些相互作用均向社会治理民主化的方向来发展,那么将大大提升其影响,使得民主化的规则体系被广为接受。规则体系影响着国家的安全领域、经济利益领域以及规则领域的价值分配,同时,规则体系控制着政治制度与其社会环境间的相互关系。[9]

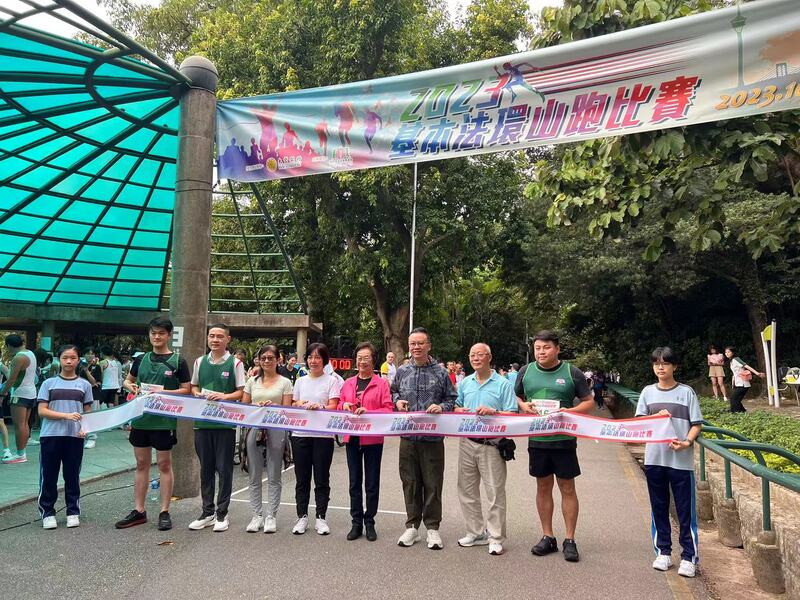

治理主体的多元化发展是符合治理理论所需求的治理能力的特征,让社团组织参与到治理中来,使得其在相互作用中增加社团组织的力量,给制度建设带来很大的贡献。个体对于家庭以外的群体很难有认同感,诸多因素会影响到公民个体对于政府的认同从而导致政治不稳定的风险,公民对于政府认同感降低对于治理能力的影响是深刻的。政府与公民的关系是主要影响因素,主流文化的成员往往占据政府部门的主要职位,而公民群体中与主流文化相区别的群体会与主流文化产生分歧,这种情况助长了政府与公民间的潜在冲突,而且对于行政结构有效性造成了制约,政府与公民间的交流尤为重要。[10]为了满足青少年认同感教育的需求,社团通过举办大量青少年服务活动,为青少年提供成长与教育服务,助力其成长。通过举办与内地的交流活动以及纪念性活动,增进对国家的了解以及认同。社团共治是由人的活动组成的,在这一过程中注意增进共同的价值与符号,形成有效的交流与共鸣是增进青少年群体对于国家认同感提升的方式。

结论

一个地区的国家认同受到多方面的影响,教育无疑是其中的重要组成部分。制度的稳定运行有赖于公民的自愿合作和对权威的自觉认同,不仅是政治参与,对于社会治理的参与同样重要,公私共治要求政府与公民之间的良好合作。充分利用作为澳门政治体系当中极具特色的社团共治模式,在开展青少年历史文化教育的过程中利用好社团的政治性和服务性,增进其归属感与认同感,为澳门创造出爱国爱澳、积极向上的良好发展氛围,为“一国两制”制度在澳门的行稳致远做好助力。

[1] 澳门大学法学院博士生,珠海科技学院公共基础与应用统计学院讲师。

[2] 孙杰远:《个体、文化、教育与国家认同》,商务印书馆,2019年,第259页。

[3] [英]格里·斯托克:《作为理论的治理:五个论点》,华夏风译,载《治理与善治》,社会科学文献出版社,2000年,第31页。

[4] [美]詹姆斯·罗西瑙:《没有统治的治理》,张胜军译,江西人民出版社,2001年,第35页。

[5] [美]盖伊·彼得斯:《治理、政治与国家》,唐贤兴译,上海人民出版社,2019年,第77页。

[6] [美]盖伊·彼得斯:《治理、政治与国家》,唐贤兴译,上海人民出版社,2019年,第79页。

[7] 高炳坤:《澳门特区社会服务管理改革研究》,社会科学文献出版社,2013年,第78页。

[8] 刘须宽:《国家治理体系和治理能力现代化》,人民日报出版社,2020年,第15页。

[9] [美]詹姆斯·罗西瑙:《没有统治的治理》,张胜军译,江西人民出版社,2001年,第300页。

[10] [美]盖伊·彼得斯:《比较公共行政导论》,聂璐译,中国人民大学出版社,2019年,第40页。